噪音不一定是惡鄰所致,從集合住宅樓板傳導與隔音工程思考,才能真正解決問題。

在夜深人靜之時,當你滑完手機,滿足地準備入睡,一陣突如其來的「砰砰」聲,可能讓你忍不住想發火!這種經歷,相信許多住在集合住宅的人都不陌生。

樓上腳步聲與樓板噪音是最常見的鄰里糾紛來源。樓下住戶若長期被拖椅聲、小孩奔跑聲或敲擊聲干擾,第一反應往往希望「樓上能安靜一點」。然而,拆組達人強調,僅依靠他人公德心或善意提醒,通常無法真正解決問題─求人不如求己。

結構傳導聲的真相

許多噪音並非純粹來自鄰居行為,而是源自建築本身的聲學結構,例如:

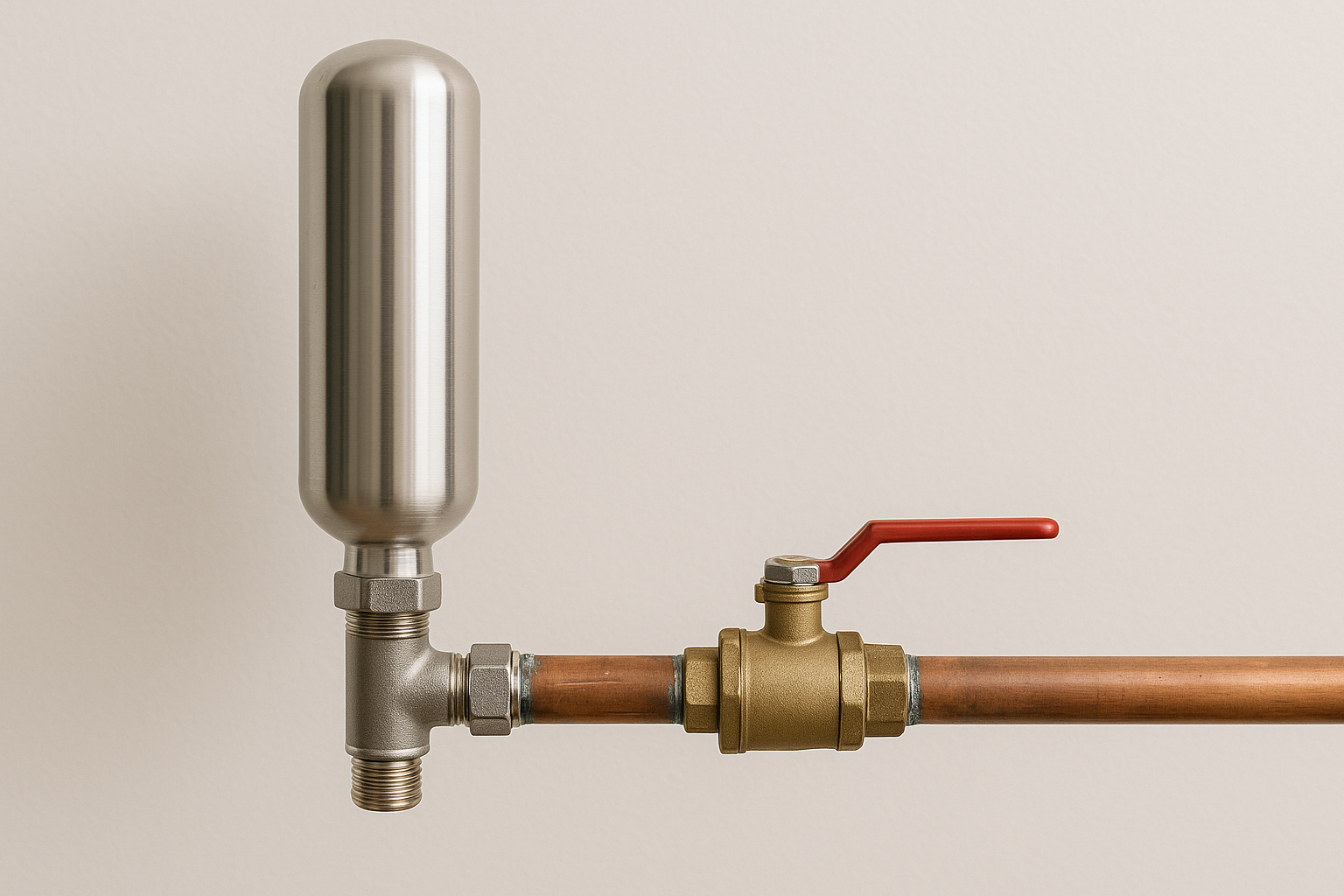

- 1️⃣ 水管瞬間關閉產生的水槌聲:壓力波反彈,會聽見「咚咚、砰砰」的低頻脈衝聲。

- 2️⃣ 鋼構熱漲冷縮的金屬摩擦音:產生「叮啷、啪啦」的清脆聲響,像鋼珠落地。

- 3️⃣ 混凝土微裂後的結構共振:傳出「嗡——」的低頻共鳴聲。

- 4️⃣ 梁柱或樓板間的低頻聲波傳導:造成「轟隆、悶悶」的共鳴回音,夜晚更明顯。

上述皆屬「結構傳導聲」範疇。所以即使樓上住戶再小心,也無法完全避免。大概只有水槌聲雖可藉由水槌抑制器或吸收器改善,但其他傳導聲多為建築結構效應,只靠鄰居自主是拿錯藥方,根據拆組達人的經驗,最後都只能靠自己忍受。

公設維修與樓板噪音:權責分明但效果有限

當噪音源頭來自公共結構(如頂樓設備震動、外牆滲水導致樓板共振)時,依據《公寓大廈管理條例》第 10 條第 2 項規定:

「共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護,由管理負責人或管理委員會為之。其費用由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。」

此外,第 11 條規定:

「共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良,應依區分所有權人會議之決議為之。前項費用,由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。」

然而,即便管委會依上述法令進行「結構維修/補強」,多數僅屬建築瑕疵修繕,而非隔音改善。即使外牆滲水未再、鋼構補強完成,也不能保證樓板噪音消失。因此,找管委會,依舊不能真正解決問題,若要真正提升居住品質,拆組達人以為,仍需從自家空間的隔音工程著手。

自我保護:從「隔音工程」提升居住品質

與其將希望寄託在鄰居或管委會,不如主動提升自身隔音能力。拆組達人建議,有效做法如下:

- 1️⃣ 增設隔音層與吸音棉:在天花板與樓板間加裝彈性吊件、吸音棉及隔音毯,可阻隔結構聲傳導。一般隔音毯約可提供 20 dB 降噪效果;若搭配雙層天花與減振吊架,再可提升 5~10 dB。

- 2️⃣ 採用氣密隔音窗:外部環境嘈雜時,氣密窗是最有效防線。市售優質產品可達 30~40 dB 隔音力,對交通繁忙區、頂樓機械噪音特別有效。

- 3️⃣ 重點施工而非全室改造:隔音工程不必全室施作。以臥室為例,每坪約 10 萬元,強化 3~5 坪主臥,約 30 萬元即可顯著降低樓上腳步與樓板噪音干擾。將資源聚焦在最需要安靜的區域,是兼顧預算與效果的理性選擇。

理性思維:與其寄望他人,不如投資自己

期待鄰居永遠安靜或指望建築結構無共振,皆屬不切實際的「己願他力」。拆組達人認為長久且有效的方式,是在你入住之前的裝潢階段,就預先考慮隔音、減振與吸音的整合設計。

從建築聲學視角看,斷不了「聲源」,那就必須要增強「隔音」,使居住空間回歸安靜穩定。拆組達人建議,無論新屋裝潢或老屋翻修,若能先以「樓板噪音控制」為出發點,後續入住後的生活品質將大幅提升。

結語

樓上腳步聲與樓下住戶間的矛盾,從來不只是「誰錯」的問題。聲音無關道德,而是建築設計與材料選擇的結果。唯有以理性態度面對問題、透過隔音工程改善居住環境,才能真正遠離噪音干擾,享受安靜居住品質。

拆組達人提醒,這些細節上的理性設計思維,正是 Shoho Design 所重視的專業核心。

拆組達人室內裝修小教室-FAQ(常見問題解析)

Q1:樓上腳步聲太吵該怎麼辦?

A1:樓上腳步聲屬於結構傳導聲,僅靠樓上住戶改善難以根治。建議在自家天花板加裝隔音層、彈性吊件與吸音棉,能有效減少傳遞噪音。

Q2:請管委會維修能解決樓板噪音嗎?

A2:管委會僅負責共用結構修繕,無法根本改善隔音。若要減少噪音干擾,仍需自行施作隔音工程。

Q3:隔音工程一定要全室施作嗎?

A3:不必全室施工,建議集中於臥室等主要空間。每坪約10萬元,3至5坪即可達到顯著降噪效果。

🔗 延伸閱讀:樓上腳步聲太吵怎麼辦 Part2|隔音工程的三大核心原理

🔗 延伸閱讀:樓上腳步聲太吵怎麼辦 Part3|安適能發泡材隔音解析與應用指南